【イベントレポート】AI時代のSESエンジニア生存戦略 ~現役AIエンジニアから学ぶ!生成AIを活用したアプリ開発勉強会~

「学び、教え、繋がる」─ HYBRIDWORKSが大切にする成長コミュニティ文化

「エンジニアの新しいワークスタイル」を提供するHYBRIDWORKS株式会社(以下、HYBRIDWORKS)が、AIの専門家を講師に「生成AIを使ったWebアプリ開発」をテーマに社内勉強会を開催した。

同勉強会は、「社員のキャリアアップを全力で応援する」というHYBRIDWORKSの想いが詰まった、スキルアップ支援制度の一環である。

勉強会開催の背景としては、社内エンジニアと社外エンジニアが気軽に「学び、教え、繋がる」コミュニティのような会社作りがしたいという代表の想いがある。

HYBRIDWORKS代表の柳田は、自身が元エンジニアであるとともに、15年以上もの間、エンジニアビジネスに従事している。

業界に精通する人物のため、様々なプロフェッショナルとの広い人脈がある点が、他のSES企業との大きな違いだ。

こうした人脈を最大限活用し、「社員のスキルアップのため最先端で活躍する人材を講師に招いた勉強会を企画していきたい」と語る。

通常では得難い、このような貴重な学習機会を社員に提供する点に、人材育成に対する同社の真摯な姿勢が表れている。

【開催の経緯】始まりは、エンジニアの「AIが怖い」の一言だった

生成AIの発展とともに進化する、エンジニアの開発環境。

本勉強会が開催された背景には、一部の社員が「AIは自分たちの仕事を奪うかもしれない、怖い存在だ」と捉えていたという事実がある。

この不安に対し、HYBRIDWORKS代表の柳田は「AIを敵ではなく、共に歩むパートナーとして捉えることが、これからのキャリアに不可欠だ」と説いた。

その第一歩として、本勉強会は「まずAIを知り、成功体験を通じて日々の業務で活用できる未来を描くこと」をゴールに設定。

その上で、最大の価値として、AIの最前線で活躍する専門家から直接指導を受けられる機会を設けた。

【講師紹介】トップランナーから「直接学ぶ」という価値

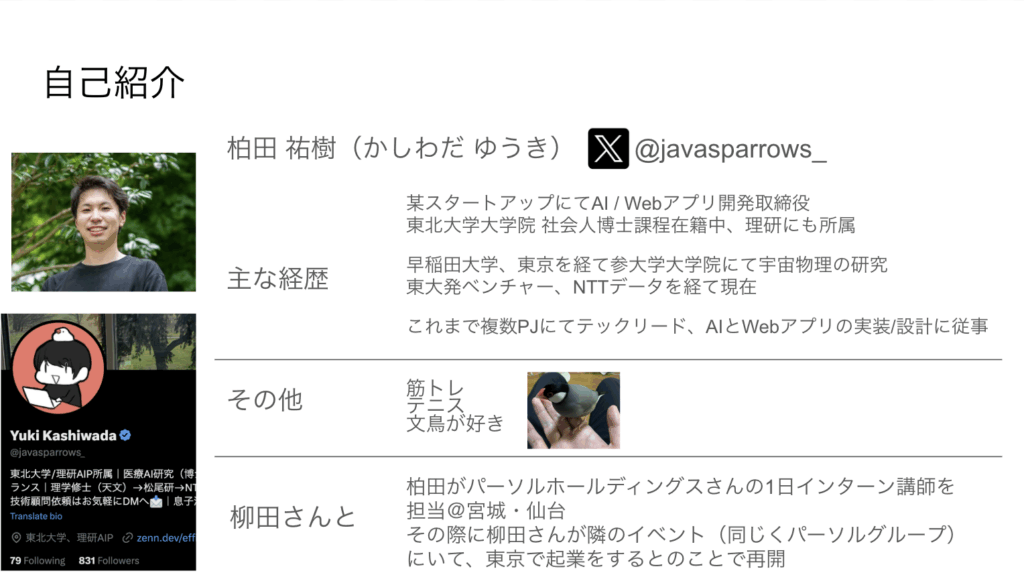

今回講師を務めたのは、HYBRIDWORKSのAI事業パートナーでもある柏田祐樹氏。

同氏は、東京大学大学院での研究と並行してAIエンジニアとしてのキャリアをスタートさせた。

現在はフリーランスとして第一線で活躍する傍ら、東北大学大学院 社会人博士課程に在籍し、スタートアップのAI/Webアプリ開発の取締役を兼任するなど、アカデミックな知見とビジネスの現場感覚を併せ持つ、まさに「最先端」の専門家である。

【勉強会の内容】2025年最先端のAIアプリ開発とは

今回の勉強会は、

- AIを使った開発に慣れる

- 手元で動くWebアプリを1つ作る

という2点をゴールに設定し、当日はToDoアプリや健康管理アプリなどの完成を目指してスタートした。

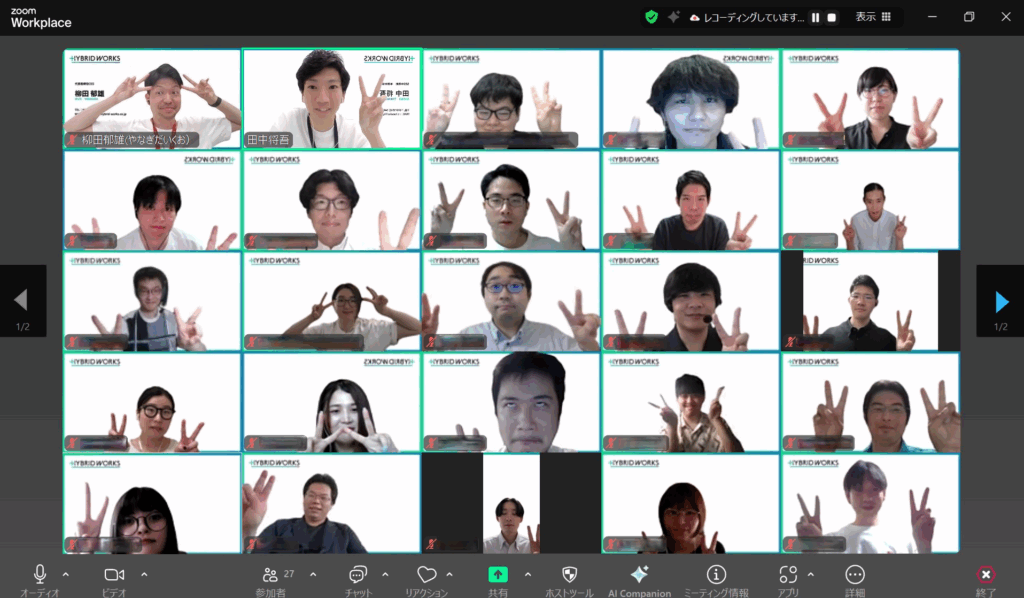

最新のトレンドを第一人者から学ぶことができるだけでなく、ハンズオン形式で講師へ質問ができる点が本勉強会の受講者への大きなメリットと言える。

約30名の参加者が講師とインタラクティブにアプリ開発を体験する機会となった。

最先端のAIコーディング「Vibe Coding」

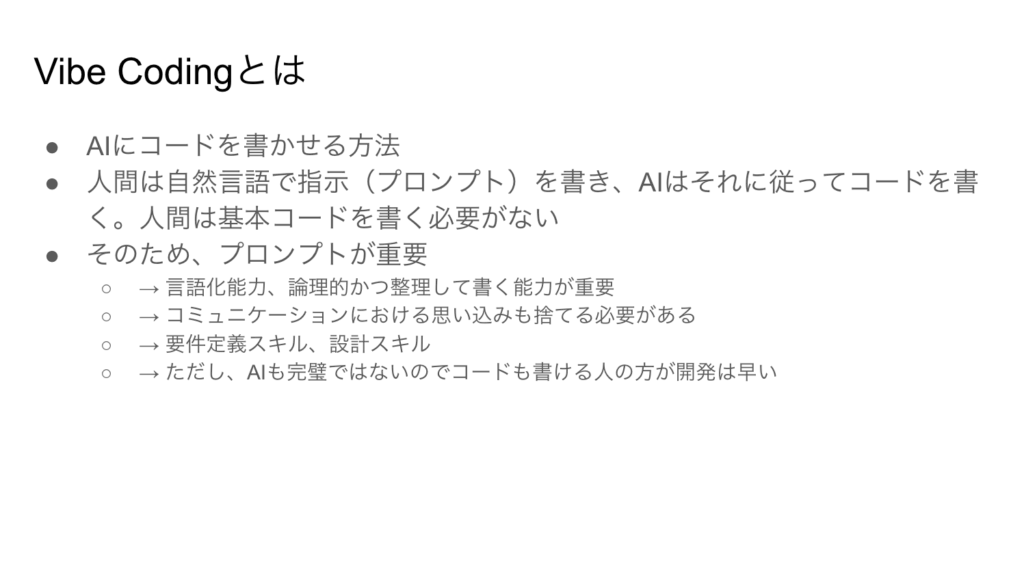

勉強会は、まず講師の柏田氏による生成AIコーディングの概念「Vibe Coding」の説明からスタート。「Vibe Coding」の概念について、講師である柏田氏はこう説明する。

AIにコードを書かせる方法であり、人間は自然言語で指示(プロンプト)を書き、AIはそれに従ってコードを書く。

人間は基本コードを書く必要がない。

そのため、プロンプトが重要ということだ。

講師の柏田氏はVibe Codingの本質を、「AIに『いい感じに作って』とお願いする、まさに“ノリ”のコーディングです」と、ユーモアを交えて分かりやすく解説した。

説明に続き、柏田氏が「Vibe Coding」を使った実際の開発の流れを説明。

その後、参加者それぞれがハンズオン形式での作業に入った。

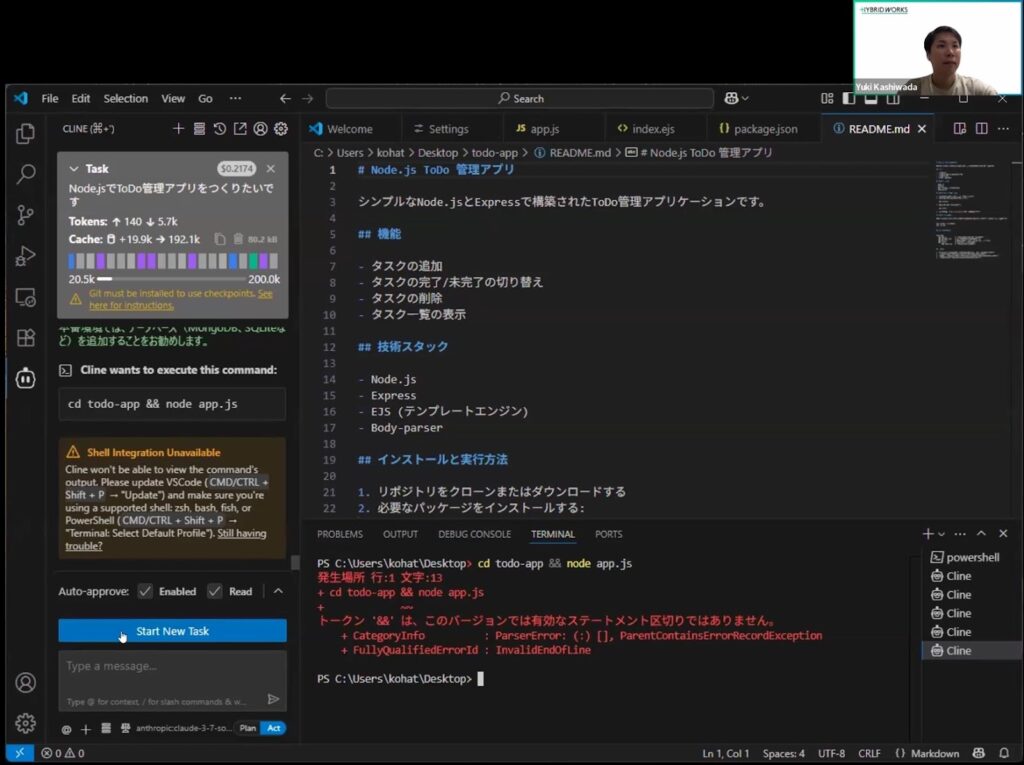

AIコーディングツール「Cline」

今回の開発で中心的な役割を担ったのが、AIコーディングツール「Cline」である。

これは、多くのエンジニアが利用する開発環境(Visual Studio Code / Cursor)にインストールして使用する拡張機能の一つ。

対話形式で「〇〇を作って」と指示を出すだけで、AIがコードを自動で生成・修正してくれる最先端のツールだ。

現役AIエンジニアによるハンズオンでの講義

このハンズオン型勉強会の真骨頂は、柏田氏による一人ひとりに寄り添う、親身なサポート体制にあった。

参加者がエラーで手が止まると、すぐに画面を共有。

柏田氏がその状況をリアルタイムで確認し、まるで隣で一緒に作業しているかのように、丁寧に解決策を示した。

例えば、WebアプリケーションのフレームワークであるFlaskのインストールでエラーが出た参加者には、柏田氏が「ターミナルでpip install Flaskを実行してください」と具体的な指示で解決。

それ以外にも、エラーが出ている他の参加者へ、解決策に関する参考記事を共有するなど、手厚いサポートが実施された。

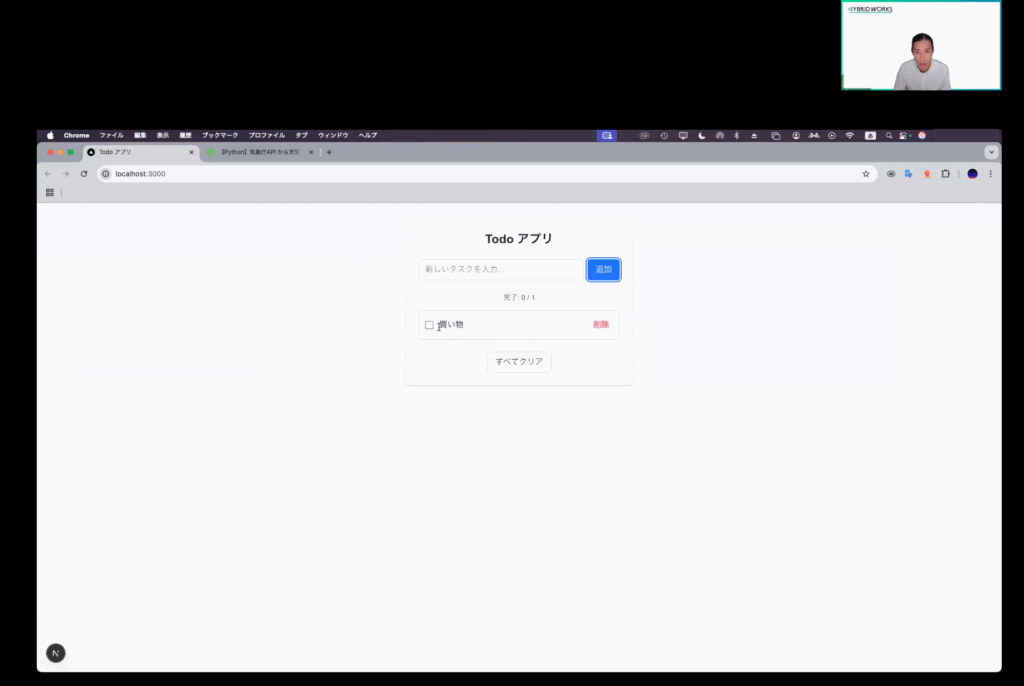

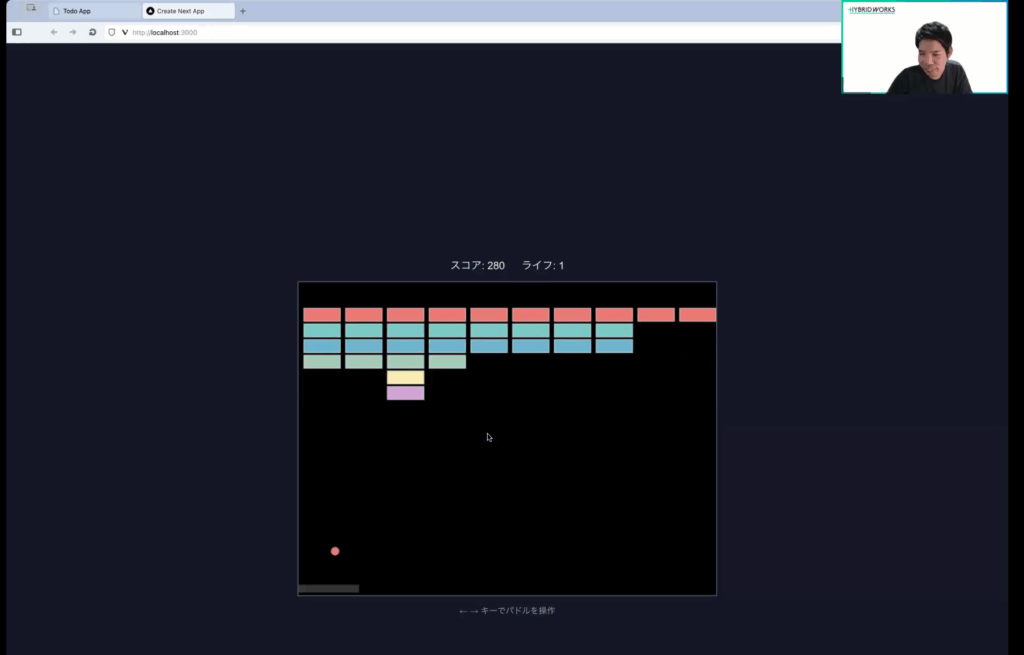

【30分でアプリ開発】参加者たちの驚きの成果

この手厚いサポート体制の下、参加者はAIによるコーディングをスムーズに進行させた。

中には、開始から30分ほどでToDoアプリを開発したエンジニアも。

その結果に、参加者からは「すごい」「面白い」といった感嘆の声が上がった。

特筆すべきは、多くのメンバーがバグもなくスムーズに開発を完了させた点である。

エンジニアに加え、普段開発業務を行わない事業責任者も参加したが、柏田氏の丁寧なサポートを受けながらアプリ開発を進めることができた。

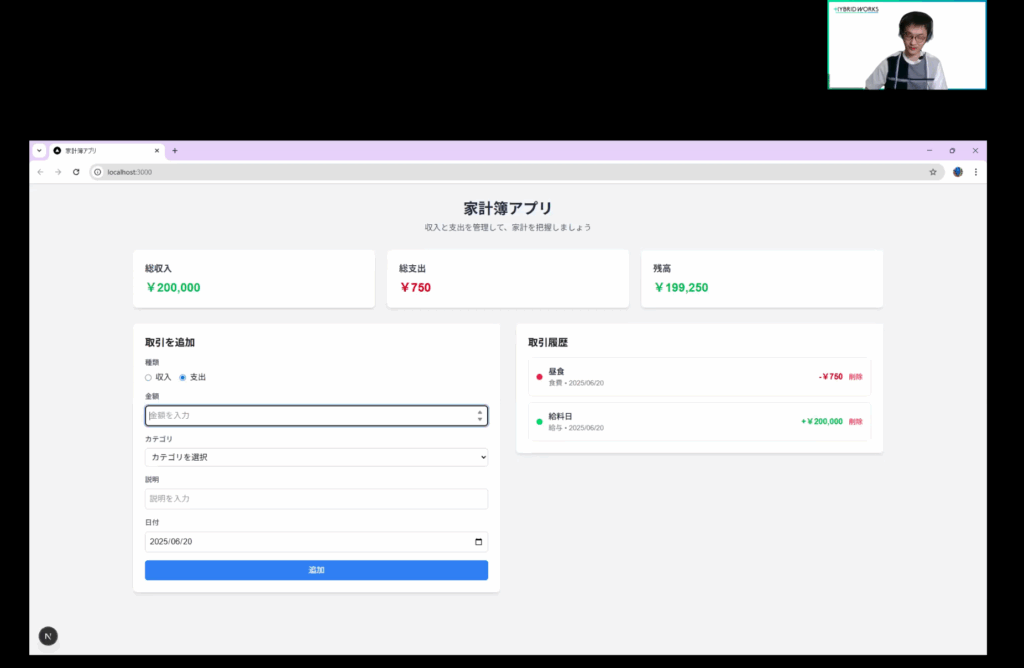

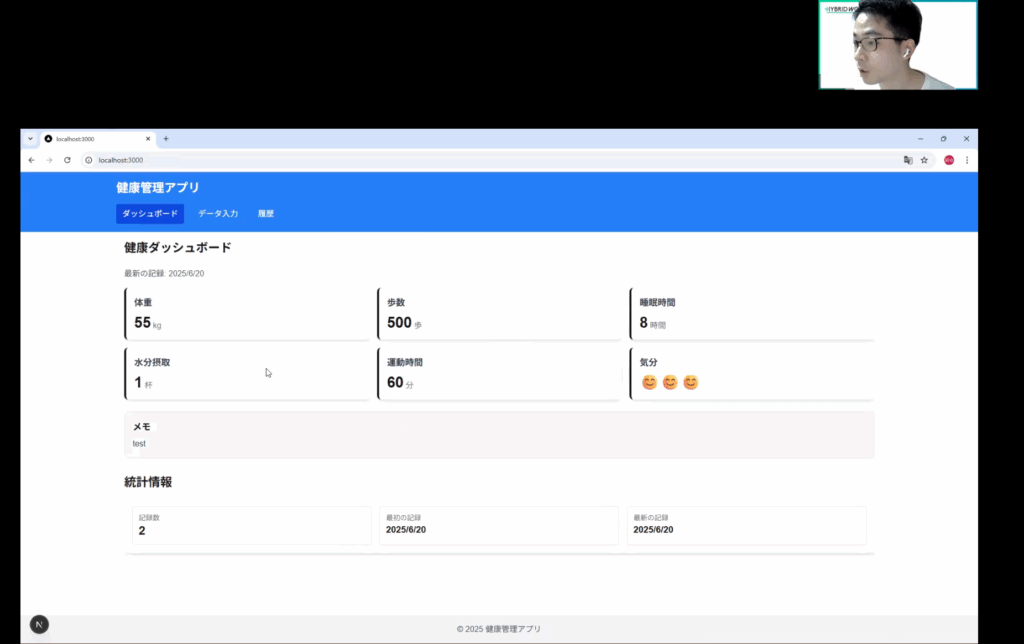

普段から開発に慣れているエンジニアたちは、

- ToDoアプリ

- 家計簿アプリ

- シンプルな健康管理アプリ

など実用的なアプリを次々と開発。

中にはオリジナルのアイデアで「ブロック崩しアプリ」を開発したエンジニアも。

それぞれが多様なアプリを、わずか1時間弱という短時間で完成させた。

柏田氏からは「10年前じゃ考えられない」というコメントもあり、参加者はAI技術の進化と、それを使いこなすことの面白さを実感する一幕となった。

参加者の成果発表

セッションの最後には、完成させた数名の参加者が、どこまでできたかを画面共有で発表した。

途中でつまずいたり、不明点を持ったケースもあったが、最前線で活躍するAIエンジニアに直接質問し、すぐに解決できる点が、今回の実践的な勉強会の大きなメリットだったと言える。

【参加者の声】ほぼ全員が大満足!参加者が語るリアルな実感

勉強会後に行ったアンケートでは、その満足度について、回答者全員が「大変満足」または「満足」と回答しており、極めて肯定的な評価であった。

寄せられたコメントの中から、その一部を紹介する。

- AIコーディングは初めての経験で、AIの進化に驚きました。エラーが出ても柏田さんがすぐに対応してくださったので、安心して勉強会に参加できました。

- ただ聞くだけでなく、自分たちで手を動かせたのが非常に良かったです。AIの力を借りれば自分でもアプリが作れるんだ、という体験ができました。

- 非常に有意義な時間でした。AIの民主化が進んでいるというお話が特に印象に残っています。

- AIは勉強すべきだと思っていたので、場を設けてもらえてよかったです。

- AIを使用することによってコードを書くアイデアを得ることができ、今後の開発の機会にも利用できそうだなと感じました。

- 簡単な指示を投げるだけでシンプルなアプリを一瞬で作ることができて良かったです。ただ説明を聞くだけでなく手を動かしながら、皆さんの作ったアプリなど見られてよかったです。

- 自分にない引き出しを作るきっかけがとても楽しかったです。

- 最先端の技術は自分で試すのが大変なので、ハンズオン形式で試せるのは助かります。

アンケートではこのほかにも、講師の柏田氏へ「AIの学習方法」や「おすすめのAIツール」について追加の質問が寄せられた。

こうした追加の疑問・質問に対しては、別途柏田氏に相談できる場も設けられるとのことだ。

また、今後の勉強会として、今回のような技術的なテーマに加えて「マネジメント」や「コミュニケーション」に関するテーマを希望する声も上がっており、社員の学習意欲の高さや会社の勉強会文化への期待がうかがえた。

HYBRIDWORKSは、エンジニア一人ひとりの成長に投資し続ける

今回の勉強会は、単発のイベントではない。

これは、HYBRIDWORKSが「社員の成長こそが会社の成長」と考え、社員のキャリアアップを積極的に支援し、学習する場を提供する組織であり続けようとする企業文化の、まさに第一歩である。

なぜ、業務時間内に、このような最先端の専門家を招いてまで勉強会を実施するのか。

それは、社員一人ひとりが市場価値の高いスキルを身につけ、自信を持ってキャリアを歩めるようにするためである。

主催者であるHYBRIDWORKS代表の柳田は、最後にこう締めくくった。

「これからのエンジニアに求められるのは、常に変化に適応し続ける力です。そのために、最新技術のキャッチアップは欠かせません。今回のような場は、皆さんが生涯活躍できるスキルを身につけるための一つの手段です。今後も会社として、皆さんが未来を切り拓くための武器を手にできる機会を提供し続けます。」

この言葉は、HYBRIDWORKSが目指す未来そのものを表している。

SNSで記事をシェア